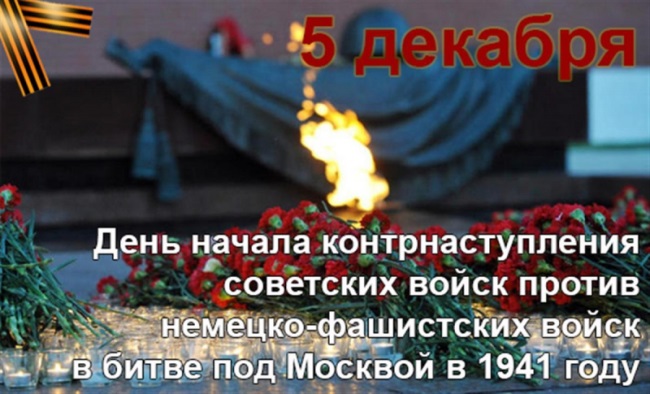

5 декабря – День воинской славы России

День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в Московской битве (1941 год)

День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в Московской битве (1941 год)

БИТВА ЗА МОСКВУ

В любом сраженье выстоим.

Рискуя головой,

Чтоб небо было чистое

Над нашею Москвой.

А. Сурков

Сегодня в западном Подмосковье высятся сотни памятников воинской славы. А осенью 1941 года там проходила линия обороны, где насмерть стояли защитники столицы. Благодаря их мужеству, стойкости и героизму немецкая армия не только была остановлена, но и потерпела первое сокрушительное поражение. Именно здесь был развеян миф о непобедимости фашистской военной машины.

Генеральное наступление гитлеровцев на Москву началось 30 сентября 1941 года силами немецкой группы армии «Центр».Во время тяжёлых боёв советскиевойска стойко отражали удары врага. Однако слабость рубежей и многократное превосходство противника в живой силе и технике позволили ему прорвать оборону.

5 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны принял специальное постановление о мерах защиты Москвы. Главным рубежом войск Западного фронта стала Можайская линия обороны. Западный и Резервный фронты были объединены под командованием генерала армии Г. К. Жукова. Также был создан Калининский фронт под командованием генерал-полковника И. С. Конева.

Жесточайшие бои развернулись на правом фланге Западного фронта, особенно на волоколамском направлении.

Упорное сопротивление врагу оказывали соединения генерал-майоров И. В. Панфилова, Л. П. Белобородова, Л. М. Доватора, полковника М. Е. Кутакова и другие.

Широко известен подвиг 28 панфиловцев во главе с младшим политруком В. Г. Клочковым. Герои ценой своей жизни сдерживали захватчиков, они стали символом мужества и самопожертвования во имя Родины.

До 5 декабря 1941 года войска приостановили наступление фашистовна всех участках фронта. В битве за Москву советские войска освободили 11 тысяч населённых пунктов, отбросили врага на 100–250 км. В этом сражении немцы потеряли свыше 500 тысяч солдат и офицеров, 1300 танков, 2500 орудий, 15 тысяч машин и много другой боевой техники.

За героизм и мужество, проявленные в битве под Москвой, 36 тысяч воинов были награждены орденами и медалями, 800 из них удостоились высокого звания Героя Советского Союза, свыше одного миллиона человек были награждены медалью «За оборону Москвы».

Разгром немецких войск под Москвой явился решающим военно-политическим событием первого года Великой Отечественной войны. Здесь произошло первое крупное поражение фашистской Германии с начала войны.

Литература

Бородино, 1941–1942: из истории битвы за Москву в Великой Отечественной войне 1941–1945. – М. : Советская Россия, 1980. – 239 с. : ил. – (Альбом).

Воробьёв, Е. 3. Москва. Близко к сердцу: страницы героической защиты города, 1941–1942 / Е. 3. Воробьёв. – М., 1989. – 332 с.

Воробьёв, Е. 3. Огненная метель: очерки, репортажи, зарисовки, записи / Е. 3. Воробьёв. – М.: Московский рабочий, 1977. – 214 с.: ил.

Герои огненных лет: очерки о москвичах – Героях Советского Союза. – М. : Московский рабочий, 1977. – 688 с.

Главный город Советского Союза / Ю. Дмитриев // Города-герои. – М., 1969. – С. 37–45.

Лобачев, В.Вопросы из ХХI века: [к 70-летию битвы под Москвой в Великой

Отечественной войне. Интересные факты из рассказа участника войны Александра Ивановича Вотинцева] / В. Лобачев // Наука и религия. – 2011. – №12.– С.2–5.

Москва за нами. – М.: Политиздат, 1986. – 479 с. – (Города-герои).

Парцевский, А. «Москва сдана не будет!»: Из путевых записок военных лет : [к

70-летию Московской битвы 1941г.] / А. Парцевский// Наш современник. – 2012. – № 1.– С.147–156.

Писаренко, И. Забытая оборона: Калуга в Московской битве / И. Писаренко // Родина. – 2009. – № 1. – С. 84–86.

Стоять насмерть!: [к 70-летию битвы под Москвой в годы Великой Отечествен-ной войны (1941 г.), города-герои]// Основы Безопасности Жизнедеятельности. – 2011. – № 11. – С. 2–12.

Телегин, К. Ф. Не отдали Москвы! / К. Ф. Телегин. – М. : Советская Россия, 1975. – 368 с. : ил.

Чирков, Ю.Битва за Москву: 1941 год : [страницы истории Великой Отечествен-ной войны] / Ю. Чирков // Наука и жизнь. – 2010. – № 4. – С. 48–55.